鹿革のできるまで

1.皮を革にする仕事

2.奈良公園の鹿とニュージーランドの鹿

3.肉を食べたら皮が残る

…その、みなさんが「えー!?」って言った気持ち、とても大切なことだと思います。みなさん、思ってると思います。鹿がかわいそうやないんかと。僕かって、毎日思ってます。この革一枚作るのに、必ず鹿が一匹死んでるんです。殺されてるんです。人間が殺してるんです。それは、いいことなのかと。でもね、みなさん。人間はずっと昔から、他の動物を殺して、その肉を食べて生きてきました。「命をいただく」って言い方をしたりしますけどね。そうしなかったら、自分が生きられなかった。そうしなくても生きていけるようになったら、そうしなくてもいいのかもしれないけど、今はまだそうなっていない。ほとんどの人は今でもやっぱり肉を食べないと生きていけないし、全部の人に肉を食べるのをやめろなんて、誰にも言えない。でも、それやったら、人間の都合で奪った他の動物の命は、せめて絶対無駄にしたらあかんというのが、命に対する礼儀やと思うんです。

肉だけ食べて、皮は要らんからほかすとかいうことをしとったら、鹿に対しても失礼でしょう。そら、鹿はどう思てるか知りませんよ。どんな言い訳をしても、人間だけは許さないとか思ってるかもしれませんよ。でも鹿に許してもらえても、もらえなくても、人間の都合で他の生き物の命を奪ってるからには、人間のやり方でその命を最後まで大切に使わせてもらう他に、お礼のしようもお詫びのしようもないって、僕は思ってるんです。ですからそうやって人間のために死んでいった鹿の皮を、こうやってみんなに使ってもらえる革に仕上げることが、鹿の命を大切にすることにつながるんやないかって思いながら、毎日働いています。この町で鹿革を作ってきた人たちは、みんなそうやったんやないかって思うんです。みなさんのお父さんやお母さんも、そうやったと思います。そうやって他の動物の命と大切な気持ちで向き合ってきたこの町の人たちは、世界で一番やさしい人たちです。僕はそのことを知ってるし、みなさんもそのことを知ってるはずやと思っています。

まあ、こういうことは、考えて答えの出ることやないですよ。でも、そんな風に、考えても答えの出ないことでもやっぱり考えるのが大切なんやっていうことを、みなさんには覚えておいてほしいです。そういうことをずっと考え続けることのできる力を持った人を、やさしい人って言うんやないかって僕は思います。他の生き物を殺しても何も考えへんようなやつがおったら、そんなやつが一番こわいと思いますよね。せめてそのことについては、考え続けてほしいですよね。だんだんおっちゃんも、自分が何言うてるのかわからなくなってきました。皮の話に戻りましょうか。

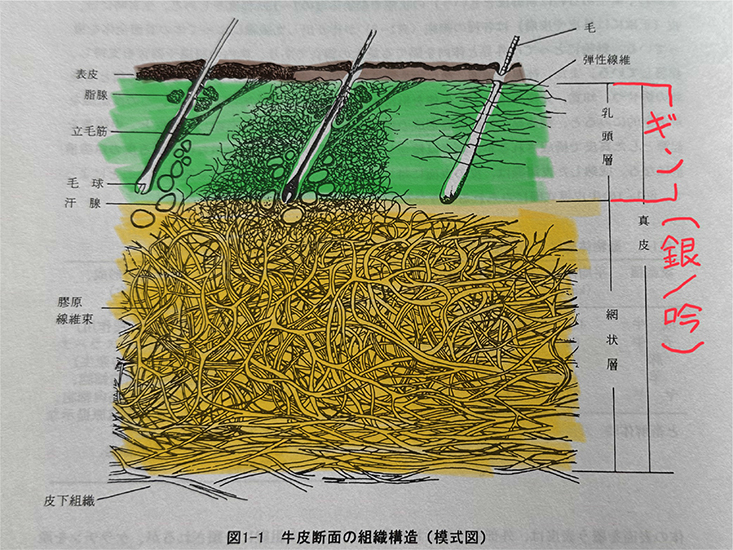

4.皮をなめすということ

5.おろし(フレッシング)

ばりばりばりっ。

6.「にべ」の話

みなさんは膠って、あんまり聞いたことないのかな。動物の皮とかスジとかを長い時間かけてグツグツ炊いたら、ものすごく強力な接着剤ができるんです。コラーゲンの力を使った、天然素材の瞬間接着剤やね。おっちゃんらが子どもの頃は、奈良のあちこちで膠を炊いてる匂いがしてました。けっこう、強烈な匂いがするんです。遠くからでもすぐわかる。小さい時は、作ってはる人たちの気持ちも知らんとイヤがったりしてたけど、今になって思い出してみたら、ほんまに懐かしい匂いやったなって思いますね。

皮をオロしたらゴミが出ますけど、このゴミのことを「にべ」と言います。このニベも、膠の原料になるんですよ。何か、好きな人に勇気出して話しかけたのに塩対応されてしまったような感じを「にべもない」って言ったりしますけど、ニベっていうのはもともと魚の名前でね。この魚の内臓も、膠の原料になるんです。そこから、膠の原料になりそうなこういう生ゴミ系は全部ニベって呼ぶようになった。「にべもない」っていうのはせやから、「くっついてきてほしいのに、くっついてきてくれるようにできる材料さえない」っていう意味なんです。

もっとも、毛ぇは炊いても膠にはならへんねんけどね。昔はこの工場では、おじいさんの頃までは、鹿の毛は全部包丁で刈り取ってからオロしてたんです。刈り取った毛は、筆や刷毛の材料として大事に使ってました。鹿の皮には、そんな風に、ほんまやったら捨てるところなんてひとつもないんです。でも今では人手が少なくなってしまったからねえ。毛ぇまで刈ってたら全然仕事が回らへんから、もったいないけど、毛もニベと一緒に捨ててしまってます。幸い、この菟田野の町には皮革関係の工場がたくさん集まってるから、専門のニベ処理施設があるんです。ですからこのゴミで環境を汚してしまうようなことは、しなくてすんでいます。でも、ゴミとして捨ててしまうのは、やっぱり本当は、したくないなあ。毛もニベも、何とかしてもう一度使い道を見つけていけるようにしたいというのが、おっちゃんの気持ちです。そのために、いろいろがんばって行かなあかんなって思っています。

7.なめしの秘密

不思議ですよね。言うたらこの太鼓の中では、神さんが仕事してくれてるんです。人間ができることなんて、いつもちょっとだけのことで、ほとんどの仕事は、全部神さんがやってくれてるんやって、思うしかないです。農家の人がやってはることも、畑に種まいたり、田んぼに苗植えたりしてるだけでしょ。それで作物を大きく育ててくれたり、花を咲かせたり実をつけさせたりしてくれてるのは、全部神さんがやってくれてる仕事なんです。何べんも言いますけど、神さんなんてほんまにいてはるのかどうか、おっちゃんは知りませんよ。でも、おっちゃんのおばあちゃんなんかは、いつもそういうことを言うてはった人でしたね。

ただ、神さんちゅーのは、おったとしても、自分からは人間に何も教えてくれないわけです。神さんに働いてもらおうと思ったら、どうやったら神さんは人間のために働いてくれるのか、そのやり方を自分で考えて、見つけ出すしかない。せやから、人間はどんな風にして動物の皮をなめすやり方を見つけてこれたのかっていう、そういう話なら、おっちゃんにもできると思います。みなさん、遠い遠い昔を想像してみてください。その頃の人間は、まだ服を着て暮らすことも知らなかったんです。そうやって裸で暮らしてた人間が、一番最初に見つけた服というのは、他の動物の皮やったんです。

8.鹿革なめしの歴史

何しろそうやって、人間がツバなめしの技術を手に入れたことで、動物の革は初めて「着ることのできるもの」に変わりました。それまでの皮は、固くなったら捨てるしかない、使い捨てのオモチャみたいなもんやったはずやったんです。それをずっと着ていられるようになったら、「あったかいやん」とか、「コケてもケガせえへんやん」とか、革っちゅーのはいろいろ便利なもんやねんなってことが、だんだん分かってくる。そうやって人間は、服を着て生きることを覚えていったんです。

でもね。ツバみたいに皮をなめす力を持った薬品のことを「なめし剤」と言うんですけど、ツバというなめし剤には「皮を柔らかくする力」はあっても、「皮を腐らせないようにする力」は、ないんです。腐らない革を作ろうと思ったら、難しい言葉を使うと、革を構成しているタンパク質の組成自体を、組み替えられる力を持ったなめし剤を見つけやなあかん。でもそんな薬は、大昔にはないわけですね。ですから、せっかく一生懸命噛んで柔らかくした革も、時間が経ったら虫に食われてボロボロになってしまう。それに、実際に噛んでなめした革っていうのを僕はまだ見たことないんですけど、そんなん絶対、紙ヤスリみたいな革ですよね。着て動いたら体がスリ傷だらけになってしまうと思います。だから人間は、もっと柔らかい革を、もっと長持ちする革をどうやったら作れるようになるのかということを、必死で考え始めたんでしょうね。油をスリ込んでみたり、煙でいぶしてみたり。技術っていうのは、何でもそういう風に発展していくもんなんです。ひとつ新しいことができるようになると、人間の中からは次々に新しい欲望が生まれてくるようになってるものなんですね。

それで、今から1300年前の奈良時代の日本では、もう今と同んなじぐらいに、高品質の鹿革が作られるようになってました。その頃の鹿革は、一体どういうやり方でなめしてたと思いますか?みなさん。言うたらビックリすると思うけど、鹿の脳みそを鹿の生皮とぐちゃぐちゃに混ぜ合わせたら、ふわふわの鹿革ができあがるってことを、発見した人がどっかにおったんです。わけわからへんぐらい、スゴい話やと思うでしょ。鹿の皮をなめすのに一番よくできたなめし剤は、鹿自身の脳みそやったんです。鹿1匹分の脳みそは、ちょうど1枚分の鹿皮をなめすのにピッタリの分量になってるって話ですよ。こんだけ不思議な話を聞いてしまうと、おっちゃんみたいな人間でも、神さんってほんまにいてはるのかもしれへんて気持ちになってくることが、時々あります。同時に、神さんちゅーのは何考えてはんねやろって気持ちにも、なってくるねんけどね。何を考えて鹿革なめしの秘密を鹿自身の体の中に仕込んどくようなことを、してはったんやろかと。それを誰かが見つけ出すのを、神さんはずっと待ってはったんやろか、と。ことによると僕ら人間の体の中にも、まだ誰も気づいてないとんでもない秘密が仕込まれてるんやないかと…あんまり考えたら怖くなってくるから、これぐらいでやめときますけどね。何しか人間がほんまに困った時には、必ずそれを何とかしてくれる答えが、自然の中にちゃんと準備されてるもんなんですね。つくづく、不思議な話やと思います。

さっき言った正倉院の鹿革も、室町時代の鹿革も、それ以降の時代に日本で作られた鹿革は、ほとんどがこの「脳漿(のうしょう)なめし」の技術を使って作られたものです。後の時代になると、もっと大きな動物の脳、牛とか馬とかの脳みそが使われてたらしいんですけどね。それも、1年以上かけてじっくり腐らせた脳みそを使うことが、大事やったらしい。よく腐らせれば腐らせるほど、高級な鹿革ができたって話です。そういうことって、実験して確かめてみないと絶対にわからへんから、最初にそういうことをやってみた人たちのことは、ひたすら尊敬しますね。

僕自身は、脳漿なめしで作られた革の実物を見たことは、まだないんです。けれども僕らのお父さんが子どもやった頃の時代までは、ここ菟田野でも、脳漿なめしで鹿革を作ってたって話を聞いています。脳でなめした鹿革はほんまに柔らかくて、何とも言えない手触りやったって話です。でも、そらそうやと思うけど、腐らせた脳みそは、ものすごい匂いがしてたらしいですね。せやから、昔は鹿革ちゅーのはクサいもんやってイメージが、みんなの中にこびりついてたらしいです。それが当たり前やった時代には、「この匂いがええねん」て人も、「クサい」って言う人と同んなじぐらいいてたんやないかって、僕は思ってるんですけどね。それで僕らのお父さんがオトナになる頃ぐらいまでには、いろいろ研究も進んで、匂いがキツくない化学薬品を使っても、脳漿なめしと同んなじような品質の鹿革を作ることができるような技術が、開発されてきました。今ここ丸新産業では、そうやっていろんな人たちが築きあげてきてくれた技術を受け継いで、21世紀の鹿革を作っています。ものすごく、長い話をしてしまいましたね。みなさん、皮をなめすってことがどういうことか、わかってもらえましたでしょうか。